本篇文章内容由[中国幕墙网ALwindoor.com]编辑部整理发布:

前段时间,有网友爆料称:某中字头工程局项目部开会期间,会上项目经理发话让员工们各谋生路,25号以后考勤截止,随时开离职证明。

经查,这份聊天记录应该是2024年年底左右发出的,正好赶上元旦假、春节假,员工顺势进入“假期+待岗” 的过渡状态。

中字头央企:优化的优化,裁员的裁员

近两年,类似消息层出不穷:

建立人才沉淀池

中某某局江苏分公司605人在5月30日之前要精简到520人,精简人员数量是85人,这些人直接进入人才沉淀池,会被统一安排休假和培训。分公司机关80人需在5月16日前全部进入人才沉淀池,在5月20日之前精简到50人,分公司所有人重新竞聘上岗。

建立淘汰指标

压缩员工数量

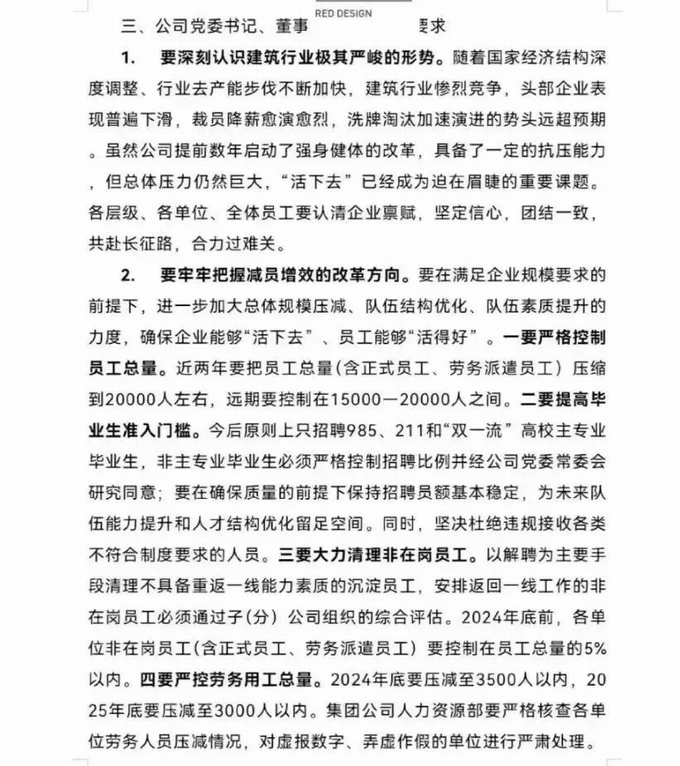

中字头工程局领导喊话,要求全局干部员工深刻认识当下建筑行业极其严峻的形势,为了“活下去”,要牢牢把握减员增效的改革方向。严格控制员工总量。近两年要把员工总量(含正式员工、劳务派遣员工)压缩到20000人左右,远期要控制在15000-20000人之间。2024年底要压减至3500人以内,2025年底要压减至3000人以内。

待岗的待岗,裁员的裁员,中字头央企尚且如此,中小企业更不用说了。

央企裁员背后

央企裁员和人员优化的核心原因主要有三点:

1、大基建红利消退

现在全球经济不景气,国内大基建已进入存量竞争阶段。

此前,财政部、住房城乡建设部等六部门联合印发《市政基础设施资产管理办法(试行)》,提出天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、广西、重庆、贵州、云南、甘肃、青海、宁夏12个高风险债务省份,全面暂缓包括交通设施、供排水(词条“排水”由行业大百科提供)设施、能源设施、环卫设施、园林绿化设施、综合类设施、信息通信设施、其他市政设施在内的基建项目。

当大基建红利消退,央企面临订单减少、利润率下滑的压力。企业存在的本质是通过资源配置创造价值,当成本超过收益时,企业的首选必然是通过缩减人员规模来降低成本分母,这是市场规律下的必然选择。

2、国企改革加速

国企改革直指国企长期存在的效率低下、人浮于事问题,核心目标是破除 "铁饭碗" 积弊。例如,中石油、中国铁建等企业已通过降薪、调岗等方式落实绩效考核,部分企业甚至因经营压力暂停绩效工资发放。

国企改革加速,工资总额和利润挂钩。以前不管赚不赚钱,人头费照发,现在利润少了,工资总额就得砍。通过“增人不增总额,减人不减总额”政策,倒逼企业优化人员结构。

如某央企设定每年优化5%-8%干部指标,通过竞聘上岗、人才池等机制实现动态调整,将市场竞争机制引入央企内部,通过人力资源重构提升生产力。

3、技术迭代

建筑业等传统行业正经历数字化转型,BIM、装配式、建筑机器人等新生产方式对人员技能提出新要求。很多工地都用无人机测绘、AI算工程量,以前10个人的活现在3个人加台电脑就能干了。某建筑央企上了BIM系统后,直接砍掉30%的基层岗位。

此外,新质生产力成为新趋势,央企战略性新兴产业投资占比超40%,其薪酬分配向高精尖人才倾斜。

建筑央企进行的本轮人才优化,首先淘汰的就是与新技术不匹配的冗余岗位。技术进步必然导致旧岗位消亡,就像超市自助结账机普及了,收银员自然就少了,技术进步必然淘汰跟不上的人。

这轮裁员本质上是行业寒冬、政策倒逼和技术革命三重因素叠加的结果。

工程人的方向

在这样的大环境下,建筑从业人员,包括门窗幕墙人应该如何应对?

大家都知道,无非是坚守和转型两个方向,但如何守得住?转得了?

坚守:

1、修炼内功

在任何一个行业,守得住的关键是你需要有核心竞争力,拥有不可替代性。

一个是深耕垂直领域,专攻传统建筑中的高难度细分领域,如掌握超限高层、大跨度空间结构、深基坑支护等复杂施工技术的人肯定更有竞争力,此外还有古建筑修复与保护工程师、岩土工程勘察与治理专家、工程监理与项目管理复合型人才、特种施工设备操作与维护专家等,难以替代性的,才是更易坚守的。

其次选择技术复杂的细分赛道,如BIM、装配式、智能、绿色、数字化等领域。同时拿下高含金量证书,提升职业“硬通货”价值,虽然有证不代表绝对实力,但没证的话连迈进门槛的机会都没有。

2、拥抱变化

拥抱行业变化:从2025年的《政府工作报告》可以看出建筑业的趋势与房地产蓬勃发展期相比发生了巨大的改变,未来的工程项目将倾向于“存量提质、新型多元、战略协同”。哪里有变化,哪里就有项目,哪里才有活儿干。

拥抱新技术:正如每一次技术爆发,危机伴随着机遇。2025年,DeepSeek爆火,建筑企业争相部署,同时刮起了全民学AI的狂潮,如果此时你嗤之以鼻,那几个月后说不定就会对升职加薪的同事急红了眼。当然了,这里并非要让你死磕DeepSeek,而是任何出来的新技术,你应该在学习中质疑,而不是上来就质疑。

拥抱变化、拥抱新技术,在瞬息万变的时代,应对变化的能力才是核心竞争力。

转型:

转型如何转?如果完全脱离之前积累的几十年经验,直接冲到其他行业,大概率是失败的,这里不提供解决方案,因为每个人是千差万别的,我只能通过成功案例提供给你一些思路,我认为转型成功的关键是半跨界:建筑+其他赛道。

比如建筑+新媒体,这里的新媒体可以是内容创作平台、短视频平台、直播平台,也可以是其他平台,结合建筑业的身份来做,不然你如何与其他人竞争?在抖音上,很多打着建筑女高工、工地兄弟等身份的人坐拥几十万粉丝。

还有一个成功案例建筑+餐厅,最近,上海外滩27号的“成因绕梁Oriental Architecture”餐厅火了,这家店是2024年开业的,由建筑设计团队与米其林厨师联合打造,以 “可食用的建筑史” 为核心理念,人均上千,并且评分极高。

这家店的火爆,也为建筑人员转行打开了新的格局。

结语:保持清醒,积极面对

全球经济下行,国内房地产、建筑业低迷,每一个门窗(词条“窗”由行业大百科提供)幕墙人在拐点面前都举步维艰……时代的尘埃落在普通人身上,可能就是一座大山。

站在行业变革的十字路口,无论坚守深水区,还是开拓新大陆,都值得敬佩,毕竟靠自己双手赚钱,永远都不寒碜。